ITから社会を映すNEWSを追う

<ITから社会を映す NEWSを追う>「可触化」の世界が広がる

2007/05/14 16:04

週刊BCN 2007年05月14日vol.1186掲載

分子の引力・斥力を体感

仮想空間は可視化から可触化へ

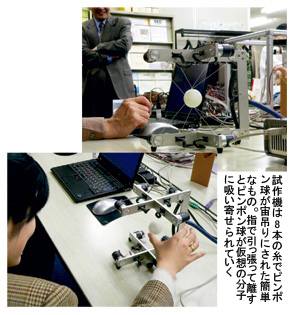

東京都内某所、大通りに面したスーパーストアがある。1階から3階は売場、4階に事務所と商品倉庫。5階には買い物客が来ないため、階下のにぎわいは伝わってこない。ひっそりしたフロアの曲がりくねった通路の先に、先端技術研究機関があるとは誰も想像しないだろう。4月末、そこで「分子に触れて力を感じる体験型化学教材」の試作機が、限られた関係者に公開された。後ろで動いているのはもちろんソフトウェアだ。「可視化から可触化へ」──コンピュータの仮想空間を指先に感じることで、見えない世界がぐっと身近になる。(中尾英二(評論家)●取材/文)中空に8本の糸で吊られたピンポン球。それぞれの糸を小型の精密モーターで巻き上げたり緩めたりする。横(X軸)縦(Y軸)斜め2方向(Z軸)を8本の糸でコントロールすることで、ピンポン球が中空を自在に動く仕組みだ。

「HaptiChem(ハプティケム)」と名付けられた試作機は、コンピュータで処理された分子構造の引力・斥力(せきりょく=反発力)をピンポン球の動きに転写する。国立情報学研究所がこの3月に完成したものだ。

■化学からオープンソースへ

「分子は帯電のプラス、マイナスで結びついている。結合の強さは電子の力によって決まる。分子と分子は接近すると反発し、離れるとお互いに引き合う。試作機で、その力を体感してもらうのがねらい」

開発プロジェクトに参加したSRA先端技術研究所の青木淳氏が説明する。同氏は大学で化学を専攻し、そのとき分子構造をコンピュータで解析するプログラムをFORTRANで書いたのをきっかけに、ソフトウェア工学に関心をもった。日本のオープンソースソフトウェアをけん引する数少ないソフトウェア・エンジニアの1人で、京都産業大学や慶應義塾大学、大阪市立大学などで講座を持っている。

「じゃ、指でピンポン球を右のほうに、ゆっくり動かして、そのあと元に戻してください」

言われた通りにすると、なるほどなるほど。青木氏が「このあたりに仮想の分子がある」と指を指す場所からピンポン球を離すと引っ張る力(引力)が指先に伝わってくる。近づけると押し返す力(斥力)を感じる。また「このあたり」の内側にピンポン球を入れようとしても、まるで何かにぶつかっているように、それ以上は動かない。

言われた通りにすると、なるほどなるほど。青木氏が「このあたりに仮想の分子がある」と指を指す場所からピンポン球を離すと引っ張る力(引力)が指先に伝わってくる。近づけると押し返す力(斥力)を感じる。また「このあたり」の内側にピンポン球を入れようとしても、まるで何かにぶつかっているように、それ以上は動かない。 「目に見えませんが、そこに仮想の分子があるんです。分子の中に別の分子は入れない。だからピンポン球は動かない」

次に青木氏は「今度はしっかり押さえていてください」と、ノートPCのキーを操作した。すると突然、ピンポン球が暴れだした。強くつかんでも、“暴れ”を制止するのはほとんど無理。たった8本の細い糸に腕全体が振り回されてしまうほど、力が強い。

■力覚デバイスを応用

これまで分子結合の研究は、二次元の分子式(いわゆる「亀の甲」)が中心だった。六角形の角に原子記号を置き、結合の具合に応じて1本線か2本線で記号と記号を結ぶ。

「ChemDraw」という専用ソフトを使うと、分子式を描くことができる。そればかりでなく、立体化して回転させたりねじったりすることができる可視化が可能になる。

「だけど、ChemDrawは高価なので、高校の授業などに使えないんです。そこで、オープンソースの三次元画像処理プログラム・ライブラリで分子構造を可視化し、さらに力覚デバイスを組み合わせました」

と、青木氏と共同研究した国立情報学研究所の佐藤寛子氏(化学情報学)。採用したオープンソースの三次元画像処理プログラム・ライブラリは青木氏がインターネットで公開している「じゅん(筍)」、力覚デバイスは東京工業大学の佐藤誠教授(精密工学研究室)が開発した「SPIDER(蜘蛛)」だ。

たまたま青木氏が東京工業大学で講座をもっていたことから共同研究がスタートした。前述の通り、青木氏は学生時代に化学を専攻し、「将来は化学者になりたい」と考えたこともある。分子学の知識を十分に持っていたので、「じゅん」をベースに分子式を可視化するプログラム・ライブラリを作り始めた。

2年前の12月、「じゅん」をベースにした化学用オープンソース・グラフィック・ライブラリ「ケモじゅん」の完成を待って、試作機づくりが始まった。

■品質に可触化技術を適用

「化学は理科教育の重要な要素。ところが、分子の世界は目で見ることができないうえ、概念で理解する必要がある。三次元画像で可視化できても、体感できないと興味が湧かない生徒もいる」

昨年7月に東工大附属科学技術高校2年生(応用化学分野)の生徒43人を対象に実証実験を行ったところ、「関数が実体験として理解できた」「思ったより斥力が強かった」といった感想が寄せられた。また「SPIDERの仕組みを知りたい」「ソフトウェアに触れた」という声もあったという。

分子学の領域は化学にとどまらない。物理、生物、地学といった基礎学問、医療・薬学、エネルギー(石油化学、原子力)、電子工学(記憶素子、液晶)など幅広い適用分野がある。それだけに分子に興味を持つ高校生が増えれば、将来の研究が厚みを増すことになる。

今回の実験はすでに解明されている分子構造を可触化したものだが、その逆も可能だ。力覚デバイスの動きをあらかじめ決めておき、その動きからシステムをコントロールするプログラムを作る方法だ。また開発したプログラムを実行させたとき、ピンポン球がどのような動きをするかを解析することで、プログラムのロジックを検証することができるかもしれない。

「接続するネットワークやデバイス、使用するプログラミング言語が多様化する。システムが複雑さを増す一方、信頼性はますます求められる。そのとき、可触化技術が適用できるのではないか」

ソフトウェア・エンジニアの立場から、青木氏はこう締めくくった。

| ズームアップ 新しい扉を開く先駆者は日本にも 英国の化学者ジョン・ドルトン(1766─1844)が1803年に発表した「原子説」に、原子記号の基本的な考え方が記述されている。ドルトンは独創した記号を用いたが、1814年、スウェーデンの化学者イェンス・ヤコブ・ベルセリウス(1779─1848)がラテン語、英語、ドイツ語の元素名のアルファベット1文字または2文字を使うことを提唱した。中世ヨーロッパの錬金術でも物質の構成要素を記号で表わすことが行われており、ドルトン、ベルセリウスは非科学的な世界の考え方を近代化学に応用したということもできる。 今回の試作機を操作する青木淳氏。ソフトウェア工学の第一人者でもある。化学の世界の新しい扉を開いていくことが期待されている。 |

- 1