「最先端」に潜むレガシー的発想

市町村の足並みが共同アウトソーシングの成否を握る

電子自治体システムにおける共同アウトソーシング事業は、市町村向けのWeb型業務システムをセンターに登録し、ASPで市町村に提供しようというのが基本プランだ。ただし登録するにはプログラムのソースコードを開示し、利用料金を無償にしなければならない。しかも登録企業には、全国をくまなくサポートできる365日・24時間の体制が求められる。脱レガシー、調達のオープン化といいながら、結果としてコンピュータメーカーやNTT系SIerによる無競争状態に逆戻りさせるだけではないか。(佃均(ジャーナリスト)●取材/文)

■国産電算機の振興を担う 総務省が企図している電子自治体共同アウトソーシング事業は、2006年の現在に至って誕生した新しい発想の施策ではない。なるほどガイドラインに盛り込まれるWeb、XML、EA、OSSといったIT用語や、「共通サービスモデルシステム」といった概念図は目新しい。しかしよく調べると、何のことはない、レガシー的発想に立った政策のリメイクのように見える。

時は1970年にさかのぼる。

この年の4月10日、「広域市町村圏振興整備措置要綱」と題した自治事務次官通知が都道府県知事あてに発行された。歴史、文化を共有する市町村が、市町村の枠を越えて地域的観点で協力し合うというものだ。やや古い統計(02年4月1日現在)だが、この要綱によって認定された行政圏は全国に364(3143市町村)も存在していた。これが平成の大合併の母体となり、実は電子自治体システム構築の隠れた主役であり、共同アウトソーシング事業の原点なのである。

広域市町村圏は個々の市町村が独自に推進する施策と別に、上下水道や廃棄物の回収、消防・防災、河川などの汚染防止の共同事業、農作物の作付けや都市計画の調整などを広域で行うことに目的があった。このなかにコンピュータ処理も入っていた。経済性と効率を考えると、妥当な方策だった。

広域市町村圏とコンピュータ処理が結びついた背景には、70年代に入って通産省が取り組んだ国産コンピュータ産業の振興策があった。

市町村行政事務の機械化・電算化は、57年の大阪府をはじめとして60年代に自己導入か単独委託で進められていたが、いずれも財政力がある都市型の市町村に限られた。農漁村型ないし山村型の市町村は機械化、電算化に立ち遅れ、放置すれば都市との格差がますます拡大することが懸念された。

一方、60年代後半に地域の主要な企業と自治体(主に県庁所在都市)が共同で設立した第三セクター型の計算センターは、70年代に入って限界が顕在化した。行政と企業の事務管理を並存・混在させると、ノウハウが分散し、データ処理のピーク時やアプリケーション・プログラムの設定が複雑になるなど、効率が低下するためだった。行政事務を正確・円滑に処理するには、専用の事務センターが必要と考えられたのだ。

そこで、通産省と自治省は連携して複数市町村の共同事務センターの設立を促した。同時に全国をいくつかのブロックに分け、例えば東北地方は日立製作所、中部・東海地方は富士通、北陸地方は日本電気という具合に、国産コンピュータメーカーに商圏を割り当てていった。市町村の電算化を専門とする広域市町村圏の事務処理組合が相次いで設立され、地域の計算センターへの委託と国産コンピュータメーカーが密接な関係を築いていく時期と重なっているのはこのためだ。

■共同センターが形骸化 広域市町村圏の共同事務処理センターは、隣接する市町村が共同で出資して事業組合をつくり、その事業組合が電子計算機や運用要員を確保する。税金や保険料、給与計算など一時的に集中する大量のデータ処理を、出資した各市町村から事業組合が受託する。組合に参加する市町村は人口や世帯数に応じてデータ処理料金を組合に支払う。その場合、コンピュータを自己導入するケースもあれば、地域の計算センターに一部もしくは全体を再委託するケースもあった。

センター施設やコンピュータの初期費用、情報処理にかかるシステム開発や運用要員などを複数の市町村が共用するので、トータルな情報処理コストを抑制することができる。しかも隣接する複数の県の広域市町村圏共同事務処理センターが同一メーカーのコンピュータを使っていれば、アプリケーションの転用が可能になり、制度改正などに伴う改造に迅速に対応できるというわけだ。

現在の公開入札制度を是とする観点に立てば、特定メーカーとの随意契約による排他性を前提とする施策にみえる。しかし、当時の状況からすれば、やむを得ない方策であったといえなくもない。また市町村の電算化コストを低減することができたのも事実だった。現今の共同アウトソーシング事業構想は、この成功体験に裏打ちされているのである。

ところが80年代の後半、市町村が個別に窓口業務システムを採用し始め、並行してホストコンピュータを独自に導入するようになった。当時、市町村がコンピュータ・システムの自己導入または単独委託に切り替える理由として、オンラインシステムの普及と情報処理機器の価格低下が考えられた。だが、それだけでなく、その一方に広域共同事務センターの形骸化があったことは否めない。

■コストアップの要因にも 山形県長井市。同市は03年まで置賜広域市町村圏の共同事務センターに参加していたが、現在は主要な業務処理を自己導入のコンピュータに切り替えた。開発から運用保守までを日本IBMにアウトソーシングし、それによって年間1億円以上のITコスト圧縮を果たした。

「年間1億円以上」という数字が自治体関係者の耳目を集めた。アウトソーシング先が自治体分野で多くの実績を持っていない日本IBM、導入したパッケージが大分市のオーイーシーという情報サービス会社だったことが第二の関心事だった。ただし、注目されなかったのは共同事務センターがコストアップ要因になっていたという事実である。

長井市の担当者は次のように言う。

「自治体ごとにアプリケーションが構築され、運用は民間に委託するようになっていた。協同組合は参加する自治体のシステム発注窓口と化していて、屋上屋を重ねる状態だった」

この言葉からは、市町村の共同で設立された事務センターが“天下り先”となり、施設の維持管理費や職員の人件費が負担増につながる、という構図が読み取れる。もうひとつは近隣市町村の共同センターとはいえ、地域特性を完全に吸収することはできないということだ。共同センターを利用する市町村が施策で足並みをそろえない限り、情報システムは個別にならざるを得ず、共同アウトソーシングのメリットは崩れてしまう。

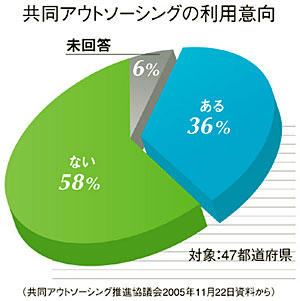

総務省の共同アウトソーシング構想には、「総コストでは安くなるというが、既存システムからの移行で発生する財政支出に見合うのか」(岩手県)、「複数市町村での共同事務センターとの関係を考えると、共同アウトソーシングに参加する意義は低い」(群馬県)といった声もある。

その一方、「国の総力を投入する事業となれば、長期的にはそれなりの効果が期待できる」とする見方もある。むろんそのためには、「ソースコードの公開」「ライセンス・フリー」「改造(カスタマイズ)の自由」「全国一律のサポート体制」といった条件をクリアするキラー・アプリケーションがあれば、という条件がつく。