ニュース

「第29回U-20プロコン」の受賞者発表

2008/09/29 21:08

週刊BCN 2008年09月29日vol.1253掲載

次代を担う若者の知恵が結集!

個人4作品 団体1作品が栄冠に輝く

U-20プロコンは、20歳以下の若者によるプログラミング・コンテスト。これまでは、団体部門で21歳以上のメンバーが混じっていても応募を認めていたが、今回から参加資格が厳格に適用され、全員が文字通りU-20で構成される最初の大会となった。

29回目を迎えた今回のU-20プロコンでは、分野別の傾向としてゲーム、またはゲーム形式の学習・教育ソフトウェアが多数を占めたが、自作のプログラミング言語(林拓人さん・開成高校2年生)や、LANを用いたグラフィック表示システム(奥田遼介さん・一関高専4年生)など、独自のアイデアを昇華させた作品が見られ、団体部門では2年連続で最終審査に残った東濃実業高校、ストーリー性と楽しさを前面に打ち出した中学生チーム(愛知県高浜中学校)の健闘も印象に残った。

【個人部門・経済産業大臣賞】

「草登り」

松下浩典さん

(名古屋工業大学工学部情報工学科1年生)

ステージ上で入手できる植物を活用して、画面の頂点にあるゴールを目指すパズルアクションゲーム。基本操作はシンプルで、最小限のキー操作で子供から大人まで遊べる。パズルゲームとして無駄のないマップ構成を心がけたという作者の意図が、「ゲームとしての完成度が高く、遊んでみたいと思わせる作品」と評価された。画面も美しく「癒し系」のような雰囲気がある。

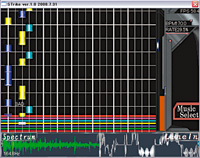

「電子弦楽器練習支援システム『STrike』」

國領正人さん

(大阪府立工業高等専門学校電子情報工学科5年生)

古くから親しまれている“音ゲー”の楽しみ方をベースにしながら、楽器演奏の上達を目指した電子弦楽器練習支援システム。PCにライン入力できる楽器ならば、たいていの楽器で練習が可能。チューニング機能や得点表示機能を備えており、「練習中は楽器だけでアプリケーション操作を続行できるアイデアが秀逸」と評価された。開発者本人の練習経験を踏まえ、絶対音感がなく五線譜に挫折した人でもゲーム感覚で上達できる。

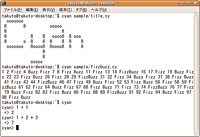

「プログラミング言語Cyan」

林拓人さん(開成高等学校2年生)

プログラムを作るうちに、自分でデザインした言語を作りたくなったという動機から開発されたオブジェクト指向のプログラム言語。Lispのマクロ、継続(Continuation)などいくつかの特徴を持ち、審査員からは「プログラミング言語に対する深い考察と技術力、作成者本人の大きな将来性を感じさせる」との評価を得た。自らの作品に対する愛憎こもごものプレゼンは会場を大いに沸かせた。

「分割再生」

奥田遼介さん(一関工業高等専門学校電気情報工学科4年生)

動画をサーバーからLAN経由でクライアントに転送し、大量のクライアントマシン(ディスプレイ)を使って分割した画像を高速に表示するソフト。マルチスレッドや画像圧縮などの工夫によって、PCとLAN環境だけで動作させる。一つの画面を分割して複数のパソコンで表示するという発想を、基本的な原理でアプローチしている点や、「現時点での実用性が十分である」ことも高く評価された。

【団体部門・経済産業大臣賞】

「Dodge Logic」

Team.SHINOBI

(学校法人静岡理工科大学沼津情報専門学校)

初心者でもアルゴリズムを分かりやすく勉強できるように、画面上で組み立てたアルゴリズムをゲームキャラクターで表現し、実際にビジュアルで確認しながら学習できるように考案されたソフト。「アルゴリズムの優劣をゲームの勝敗に置換した発想は素晴しい。フローチャートを楽しく学習するという訴求点が見事に実現されており、アイデアと技術のバランスがよくとれた秀作」と高い評価を得た。

【個人部門・経済産業省商務情報政策局長賞】

「UTyping」

片岡俊基さん

(東京大学教養学部理科Ⅰ類1年生)

【団体部門・経済産業省商務情報政策局長賞】

「エコの木チルドレン」

東濃実業コンピュータ部

(岐阜県立東濃実業高等学校)

「お祭り告白大作戦」

高浜中学校プログラミング部

(愛知県高浜市立高浜中学校)

「GHOST HUNT」

Team ツナ Can

(学校法人新潟総合学院新潟コンピュータ専門学校)

「ぼくの村」

おやつのじかん

(学校法人新潟総合学院新潟コンピュータ専門学校)

「U-20プロコン」とは

経済産業省をはじめとする関係6府省(文部科学省・内閣府・総務省・財務省・国土交通省)が定めた情報化月間(10月1-31日)の一環として、「情報化月間推進会議」の主催によって行われるプログラミング・コンテストをいう。

参加資格は、日本国内居住者で、翌年の3月31日現在で20歳以下の人物。個人部門と団体部門があり、個人部門は1人で制作した作品、団体部門は複数人(チーム:人数制限なし)で制作した作品を対象とする。高校生・高専生・専門学校生・大学生の応募が多いが、中学生からの応募もあり、最終審査まで残る例もある。

自由な発想と優れたプログラミング能力に基づいた未発表の作品であれば、ジャンルやシステム方式を問わず受け付ける。優秀な作品には経済産業大臣賞、経済産業省商務情報政策局長賞が授与され、「情報化月間記念式典」において表彰式が行われる。

審査委員長 小泉力一氏

(尚美学園大学芸術情報学部教授)

プログラミングの魅力は多様な表現が可能なところにあります。コンピュータを動かすための実用的なソフトウェアはもちろん、ウェブコンテンツやゲームやCGなど、表現のすそ野の広がりは、他の分野では到底みられないレベルのものでもあります。しかも、現在では開発環境やツールが整い、ハードウェアのスペックも以前とは比べにならないほど向上しています。あたかも文章を書くようにコーディングをしたり、ビジュアルなアウトプットが可能になったりするなど、プログラミングの魅力はますます高まっているといえるでしょう。その意味で、U-20プログラミング・コンテストは子供の頃からインターネットや携帯電話のある環境で育った若い人たちが、自分たちの感性を自己表現としてぶつける場でもあると思います。

プログラミングの魅力は多様な表現が可能なところにあります。コンピュータを動かすための実用的なソフトウェアはもちろん、ウェブコンテンツやゲームやCGなど、表現のすそ野の広がりは、他の分野では到底みられないレベルのものでもあります。しかも、現在では開発環境やツールが整い、ハードウェアのスペックも以前とは比べにならないほど向上しています。あたかも文章を書くようにコーディングをしたり、ビジュアルなアウトプットが可能になったりするなど、プログラミングの魅力はますます高まっているといえるでしょう。その意味で、U-20プログラミング・コンテストは子供の頃からインターネットや携帯電話のある環境で育った若い人たちが、自分たちの感性を自己表現としてぶつける場でもあると思います。

その一方で、ITの現場では理工系を目指す人材が減少し、中国やインドなどに代表される新興国の安価な労働力によって、プログラマを目指す人材のモチベーションが下がりつつあります。資源の少ない日本はかつて技術立国の路線によって高度成長を遂げましたが、現在はIT立国を目指す先進国のなかにあって、きわめて心許ない立場にある。技術立国・IT立国としての瀬戸際に立たされているのではないでしょうか。

そうした状況だからこそ、突出した人材が自らを生かす場を創出し、ものづくりや自己表現の喜びに触れる機会を与えることが欠かせません。突出した人材は一般の学校教育では見出しにくく育てにくいけれども、自主的に学ぶ人たちがその成果を発表する場を利用して、どんどん自らを磨き、高めていただきたいと思います。

プログラミングはものづくりであると同時に自己表現のツールでもあり、U-20プログラミング・コンテストはその自己表現の場です。そこには、挑戦した人間だけにもたらされる「充足感」があります。また、プログラミング言語には国境がありません。発想やアイデアを1人で実現して、その成果を世界で勝負できる。このコンテストが、挑戦する意欲と能力を持った若者を世界というステージに立たせる一助になることを望んでいます。

運営委員長 石田晴久氏

(サイバー大学IT総合学部長)

U-20プログラミング・コンテストの目的は、若い時からプログラム開発に興味を持たせ、優れた専門的人材の育成につなげるところにあります。日本ではプログラム開発に関心を持ち、その能力の伸び盛りの時期に大学受験があることから、なかなか中学・高校生プログラマのすそ野が広がらない面があります。その意味で、個人的見解をいえば中高一貫校の生徒やクラブ活動に期待するところが大きい。

U-20プログラミング・コンテストの目的は、若い時からプログラム開発に興味を持たせ、優れた専門的人材の育成につなげるところにあります。日本ではプログラム開発に関心を持ち、その能力の伸び盛りの時期に大学受験があることから、なかなか中学・高校生プログラマのすそ野が広がらない面があります。その意味で、個人的見解をいえば中高一貫校の生徒やクラブ活動に期待するところが大きい。

近年、アメリカでもソフトウェア開発への関心が低下してはいるものの、彼らのアイデア・設計・デザイン能力はまだまだ高水準を保っています。プログラミングはアジアの新興国の仕事になるという予測から、日本ではプログラミングへの取り組みがおろそかになりがちですが、たとえ外注するにしても、的確な仕様書を作って外注したり、外注作業を管理・検証する仕事は国内に残されるため、ソフトウェアの基礎的な能力と開発経験が問われる場面は今後もなくなりません。

少子化が進み、プログラマを量的に育成することは困難になったけれども、これからの日本は少数精鋭で設計・デザイン・アウトソーシング能力を高めていけばよいと思う。能力に応じて高い報酬を要求する外国人開発者が日本企業で働くことによって、日本人プログラマも刺激を受けて競争意識や自己主張を持つきっかけになることを期待しています。

なお、U-20プロコンでは、今回から運営グループと審査グループを分けて運営・審査を行うこととなりました。これは、応募作品がプログラム言語によって直接書かれたものだけでなく、市販ライブラリや開発キット、オーサリングツールなどが多用されるようになったこと、一般的なマシン環境に加え、携帯電話向けに特化した作品が増えたことなどから、応募要項・参加資格・分野(カテゴリー)・開発形式・審査基準や段取りなど、運営方法に関わる事柄を作品の審査とは別に協議したほうがいいという理由からです。

経済産業省 奥家敏和氏

(商務情報政策局情報処理振興課総括補佐)

情報化社会の進展に伴って、どんな産業でも生産設備でもITと切り離して考えることは不可能になりました。例えば、自動車でもハイエンド商品や量産しにくい商品ほど、ソフトウェアによる機能の提供が進み、製造コストに占めるITの割合も高くなっています。もはやITは社会的インフラであり、ソフトウェアのニーズはいわゆる組み込みソフトを中心に今後とも増大するものと予測されます。

情報化社会の進展に伴って、どんな産業でも生産設備でもITと切り離して考えることは不可能になりました。例えば、自動車でもハイエンド商品や量産しにくい商品ほど、ソフトウェアによる機能の提供が進み、製造コストに占めるITの割合も高くなっています。もはやITは社会的インフラであり、ソフトウェアのニーズはいわゆる組み込みソフトを中心に今後とも増大するものと予測されます。

社会基盤となったIT技術者育成の重要性は産業界の動向からも明らかですが、そのためには若い世代のアイデアを生かし、多くの人の目に触れたり、評価されるような機会や場の提供が欠かせません。経済産業省ではU-20プログラミング・コンテストを若い才能の登竜門と位置づけていますし、U-20プロコンの個人部門の最優秀賞(経済産業大臣賞)受賞者に、県民栄誉賞を与える(岐阜県の例)動きが出てきたことなどは、大変喜ばしいものとして歓迎しています。

プログラミング経験を生かせる場は社会にあまねく存在しています。ゲームや音楽や映像のように、人に見せたり楽しんでもらったりする分野、自動車や家電製品やカメラなど消費者に密着したところで機械を制御する分野、生産設備を動かして産業に役立てる分野、そして、人々の暮らしや活動を支援・サポートする分野、そのどれもがIT(とりわけソフト)によって成り立っています。

プログラミングの魅力は「無から有を生み出す」ことが可能なところにあると思います。「こんなことができたらいいのに」という思いや想像力を個人で実現することができ、しかも世界に発信できる。U-20プロコンも、プログラミングの楽しみを実際に経験し、自分の想像力を形にする場として利用していただきたい。まず、やってみて面白さに触れようよというスタンスで挑戦していただき、自分が楽しむなかから社会に役立つものが生まれるならば、それが励みになり、やり甲斐につながっていくことでしょう。これからの社会は、個人の思い(想像力や構想力)を実現させようとする人を、社会という共同体がサポートしていく時代になっていきます。U-20プロコンにもそうした試みの一環としてぜひ挑戦していただきたい。

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…

- 1