Special Issue

インターネットへの接続性が強み 好立地の都心型DCを新設したオプテージが目指す「コネクティビティデータセンター」とは

2025/03/28 09:00

データセンターに対するニーズは大きく変化してきた

FTTHサービス「eo光」を関西圏で、MVNOサービス「mineo」を全国で展開するオプテージは、関西電力グループの総合情報通信事業者だ。同社は現在、大阪市内に複数の都市型データセンターを有しており、そこへ新たに「曽根崎データセンター(OC1)」が加わる。十数年振りとなる今回のデータセンター新設は、単なる施設拡充でなく、近年のニーズの変化に対応した新しいコンセプトの施設になると津田副本部長は説明する。「システム環境のクラウド移行が進んでいるが、一方でさまざまな理由から一部のシステムをクラウドへ移行せずにオンプレミス環境で運用する企業は少なくない。結果として、クラウドとデータセンターのハイブリッド構成という形態が増えている。この形では、双方を連携させるためレスポンスに優れた接続環境を備えたデータセンターが必須だ。そもそも企業が扱うデータ量も急増し続けているため、クラウドやインターネットとのコネクティビティ(接続性)はますます重要になってくる」(津田副本部長)

ソリューション事業推進本部

副本部長

新データセンターのコンセプトは「コネクティビティ」

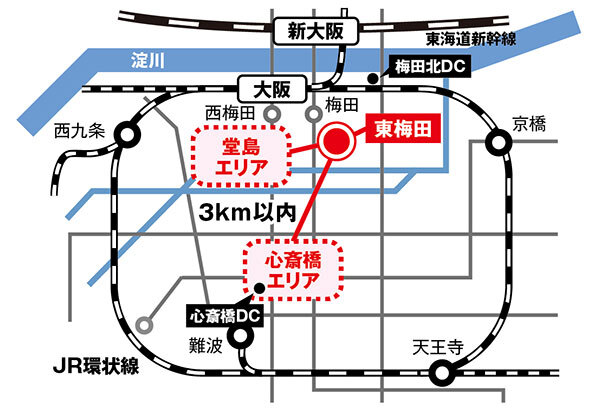

曽根崎データセンターは、そのコネクティビティをコンセプトとしたデータセンターとして構築されている。別名の「OC1」も「Osaka Connectivity 1」の略だ。OC1は、堂島エリアや心斎橋エリアに直結する自社の光ファイバー網を活用し、光ファイバーを貸し出す「ファイバーコネクト」や通信帯域を提供する「メトロコネクト」といった特定のデータセンター間の接続サービスを、全て自社設備で完結できている。つまりOC1は、総合情報通信事業者ならではの特徴を生かしたデータセンターだと言えよう。

物理的な接続環境に加え、インターネットへ接続する環境を充実するための事業者誘致も強化している。海外のパブリッククラウドやIX(インターネットエクスチェンジ)や大手通信キャリア、ISP(インターネットサービスプロバイダ)など、大容量の通信トラヒックを扱う事業者を誘致し、事業者間のラックを直接つなぐ「クロスコネクト」をもって接続性に優れたデータセンターを目指すという。

加えて、通信の信頼性や冗長性に優れたデータセンターとして、3ルートからデータセンターへ光ファイバーを引き込んでいる。また、データセンター内の光ファイバーも2ルートで冗長化されており、不測の事態に対する万全の対策を施している。

「大阪は東京に次ぐ日本の第2リージョンであり、海外のパブリッククラウドのリージョンが集積する堂島エリアや心斎橋エリアが位置している。OC1はそれらと物理的に近い距離にあるため、低遅延での接続を提供可能だ。企業の皆様が多く活用する海外のパブリッククラウドへ直接接続も可能なOC1では、3つのIXサービス(JPNAP、JPIX、BBIX)が既に接続拠点の開設意向を示していただいており、今後さらにさまざまな事業者の接続拠点を誘致していきたい」と津田副本部長は熱く語る。

データセンター間およびフロア間の光ファイバー接続も充実している。

SIerの駆け付け保守にも便利な好立地、マネジメントサービスも提供

大阪の都心部というOC1の立地は、大阪駅からも徒歩圏内で交通のアクセスも容易だ。オプテージの既存データセンターも、心斎橋や梅田北など同じくアクセス良好な立地条件にあり、SIerから好評だという。「実際にデータセンターへ駆け付けるSIerやベンダーにとって、やはりアクセスの利便性は重要な要素と感じている。大阪エリアのデータセンターは、東京の企業がBCP/DR(事業継続/災害対策)拠点として利用するケースが多く、現場作業のため東京から出張してくるエンジニアも多い。コネクティビティに優れるOC1は、SIerの皆様にとってもアクセスなどの利便性の観点から非常に良い立地だ」(津田副本部長)

オプテージでは、データセンター常駐の同社スタッフによるマネジメントサービスも提供している。これまではユーザーが作成した手順書に沿った対応のみを行うのが一般的であったが、想定されていなかった緊急性の高い障害が発生した際でも、手順書なしで柔軟な保守運用を行う「リモートハンドメニュー」の充実を図っていくという。例えば、スマートフォンのカメラ映像などを通じて、リアルタイムに常駐のスタッフへリモート指示するメニューを検討しているとのことだ。

その他、オプテージの窓口に問い合わせを行わなくとも、SIerが直接システムを操作することで、入館申請や会議室予約、ラック毎の電気使用量の可視化などが可能なオーダリングシステムも導入し、運用の手間も軽減する取り組みも実装する予定である。

これからの時代に合わせた使い方が可能なデータセンター

コネクティビティを生かした用途で見ても、クラウドとオンプレミスのハイブリッド環境や、DR・BCPのほか、ゲーム/コンテンツ配信事業、グローバル展開の事業など、OC1はさまざまな用途に活用できることが分かる。ちなみにオプテージは2024年3月、心斎橋データセンター内に「心斎橋POP」を新設した。「バーチャルOC1」とも称しており、OC1と同等のコネクティビティ環境を提供している。OC1が開設する2026年1月以前に利用したいユーザーはこちらを選択する手もある。さらにオプテージでは、昨今の生成AI市場の伸長に伴うGPUサーバ需要に応えるため、OC1と連携した取り組みを発表した。同社では2026年度中に、生成AI向けのコンテナ型データセンターを福井県美浜町にオープンする計画だ。このデータセンターは主にAI学習用を想定したものだが、推論用のエッジAIサーバは同社の光ファイバーで接続できるOC1に置くことにより、AIインフラを全て自社設備でワンストップ提供を実現する。レスポンスが必要な推論用GPUサーバと、電力や冷却能力が必要な学習用GPUサーバの特徴を踏まえて、データセンターの役割を分担させた通信事業者ならではの新たな取り組みだ。

また、個社ごとのニーズに応えるよう、生成AIを活用したアプリケーション開発を行う事業者と協業し、カスタマイズ提供を行うことも検討しているという。よりエンドユーザーが生成AIを身近に利用いただけるようなソリューション提供も行っていく方針だ。

「当社では今後もデータセンターサービスの拡充を考えており、今回のOC1はその第一歩だ。これからも時代のニーズに合わせた多彩なサービスを、SIerの方々と作り上げていきたい」と津田副本部長は今後の展望を語った。

AIサービス事業者と連携したコンサル提案も可能だという。

- 1

関連記事

KeyPerson オプテージ 代表取締役社長 名部正彦 新しいDCと特色的なビジネスで成長へ

大阪で新たなデータセンター開設、エクイニクスが「OS3」でサービス開始

ケイ・オプティコムとKS-SOL、月額利用の「テレワークパッケージ」を提供