Special Feature

SIerがIoTで儲ける方法 「共創」なくしてビジネスなし

2018/03/14 09:00

週刊BCN 2018年03月05日vol.1717掲載

システムインテグレータ(SIer)の多くが、次のビジネスとしてIoT(Internet of Things)事業を拡大している。従来のシステムインテグレーション(SI)とは、提供方法から導入する商材やソフトウェア、サービスモデルまで異なる。そのため、技術習得や人材育成、センサといったメーカーとの「共創」を拡大するなど、実利を上げるための課題は多い。エッジ系とSI系の両面をもつSIer3社に取材し、IoTで儲ける方法を考察する。(取材・文/谷畑良胤)

第1章 Preface

SIerが企業にIoTのシステムを提供して収益を上げるには、従来のSIの手法から脱却する必要がある。基幹システムなどのSIは、案件創出から要件定義、設計、開発、テスト、実装などを経て本稼働(納品)に至る。IoT開発の場合は、本番稼働前にPoC(Proof of Concept=概念実証)などを繰り返し、顧客で必要とされるであろう(顧客側でも未知の)データを確実に収集・分析できるかを検証することが重要になる。

従来のSIは、ほとんどの場合、一旦設計すれば本番稼働まで開発が続く。業務アプリをクラウドで提供する場合も、回収方法がイニシャル(初期投資)か月額課金(サブスクリプション)かの違いはあれ、稼働までの流れは一緒だ。 一方、IoT開発では、PoCを施し結果が芳しくなく本番稼働まで至らないケースが少なくない。PoCの価格相場は、100~500万円程度だが、ここで儲けてもSIerの本望でない。日本システムウエア(NSW)と日立ソリューションズ(Hisol)は、顧客の投資力や本番稼働以降の状況に応じ、PoCを減額することすらある。究極、IoT開発は、本番稼働後の「成果に準じて対価を得る」方式だ。IoTを構築することで、データを収集・蓄積・可視化でき、次の段階で予測や効率化、ビジネスモデルの展開へと活用方法が変遷し企業活動への貢献が高まる。

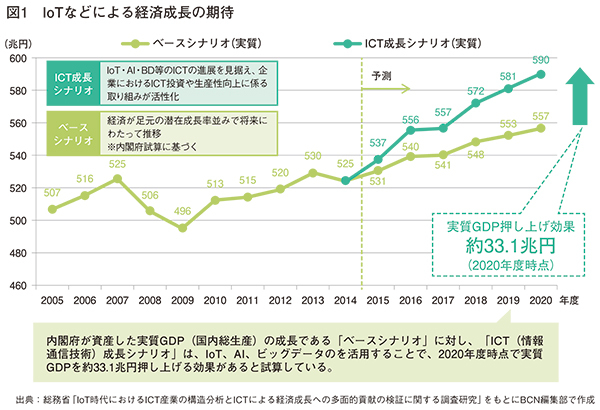

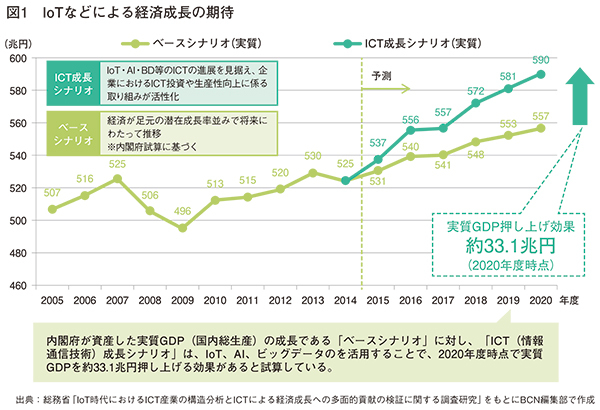

総務省の「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究」(図1)によれば、IoTや人工知能(AI)などの投資拡大で実質GDP(国内総生産)のベースシナリオに比べ、2020年度で約33.1兆円を押し上げると予測。日本経済の成長に向けてIoTなどの提供拡大は、待ったなしの状況にあり、SIerの責務も増している。

第2章 Technorogy

SIerのなかでも、専用デバイスや組み込み・制御開発と合わせ、受託ソフトウェア開発やハードウェアを加えたSIをトータルに提供するベンダーほど、IoTの取り組みが早いようだ。景気低迷の影響を経て、製造業など生産現場の海外移転や国内メーカーの衰退などで、デバイスや組込み・制御の需要が減少。一方で「IoT」という方式が登場する前(IoTの名称が普及する前)に、機器間通信のM2M(Machine to Machine)という方式が登場した。これらベンダーは、デバイスとSIの強みを生かし、新たな価値が提供できると、M2Mに目を向けデバイス間をつなぎ、データでビジネスする方向へ転換した。

NSWはそんな1社だ。2011年頃からM2M案件を手がけ始めていた。例えば、電話番号で開閉を認証するコインロッカーの遠隔管理や、センサを活用した自動販売機の管理などがそれだ。しかし、「M2M案件は、スクラッチ開発には向くが、クラウドなどを利用したIoTで必要になるサービスモデルには適さない」と、ITソリューション事業本部の竹村大助・ビジネスイノベーション事業部長兼M2M/IoTビジネス部長は、従来の同社で手がけていたSI案件と本質が変わらないことに疑問をもったという。

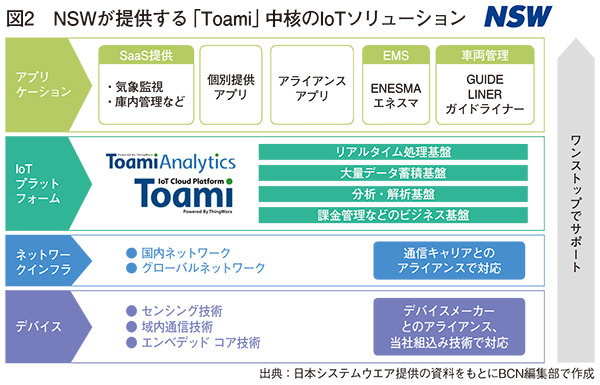

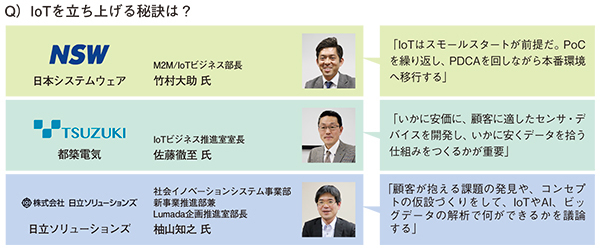

そのため、13年5月には、米ThingWorx(現PTC)のクラウド型IoT基盤をローカライズし、自社のM2M/IoTクラウドプラットフォーム「Toami(トアミ)」(図2)をリリースした。Toamiは、通信機器などのIoTゲートウェイやコントローラに同基盤専用アプリを組み込むことで、IoTクラウドとのセキュアな双方向通信が実装できるほか、イベント駆動型の処理エンジンでリアルタイム処理が可能。本番稼働後の顧客との関係性強化や収益モデルを築く重要な基盤となり、IoT事業が急成長している。

NSWはToami案件で、本番稼働しただけで80社に導入した。竹村部長は、「IoTはスモールスタートが前提だ。PoCを繰り返し、PDCAを回しながら本番環境へ移行する」と、つくり方が従来のSIと根本的に違うという。IoT開発で、PoCの段階が重要であることはSIerであれば理解しているはずだ。PoCを成功に導くためにはまず、どういうセンサをどこに設置し、多くのセンサをどんな通信でつなぎ、どんなデータを取得すれば、価値を生むデータになるのか。

そのためには、センサなどのエッジ部分の技術力が問われる。都築電気は、12年2月に電子デバイスや電子機器製品、生産・技術サービス事業に豊富な知見がある都築電産を合併し、エッジとSIを融合する領域に本格参入した。同社の江森勲社長は、「これからは『センサ戦争』の時代に突入する」と予測。同社のエンジニアリング・ソリューション統括部の大桃幸治・統括部長兼ソリューション技術部長も、「ファクトリー・オートメーション(FA)のデータをクラウドやITシステムに上げる用のデータに一次処理したり、生産現場などの現場に近い場所でデータの管理、処理、フィードバックしてリアルタイムで業務効率化などをするデータをつくるには、エッジコンピューティングの技術力が必須だ」と、同社は半導体チップやマイコンソフト開発など、エッジ・デバイスのノウハウや経験を生かし、この戦争を戦い抜く覚悟だ。

都築電気は、旧都築電産時代を含め、車やエアコン、炊飯器などのメーカーに対し、生産商材にマイコンなどを多く提供している。同社は、「半導体やデバイス、センサなどをマルチベンダーで対応できるのが強み」(大桃部長)であることから、最近では、顧客からセンサのログデータを活用する案件が舞い込むケースが増えた。NSWによれば、「IoT導入者数の倍以上はPoCをしている」(竹村部長)と、本番環境へ移行する難しさを語るが、エッジの技術力が短納期につながることは間違いない。

「IoTはITとOTをつなぐ架け橋」という成長戦略を掲げる日立製作所のSI子会社、Hisolも、SIerがIoTを提供するうえで、センサ・デバイス、エッジなどの「OT」領域の技術に課題を感じている。社会イノベーションシステム事業部の柚山知之・新事業推進部兼Lumada企画推進室部長は、「ITの領域と異なり、OTの部分はきれいにレイヤが分かれてなく、技術習得に時間がかかる」からだ。エッジ領域に技術的な裏づけがない中堅規模以下のSIerがIoTをビジネス化するうえで、エッジ領域を1社で賄うことには課題がありそうだ。第3章 BusinessModel

SIerの多くが、IoTのシステム開発を手がけ始めている。しかし、IoT事業で先行するSIerには、「IoTが従来型のSIと変わらない」と、ビジネスモデルが同じだと感じ始めている。センサ・デバイスをはじめ、データを取得する通信機器、蓄積するストレージなどのハードウェアを収め、本番稼働したら保守で稼ぐ。場合によっては、データを可視化しレポートを出すためのアプリなどを人月単価でスクラッチ開発する。イニシャル型で収益を得るモデルと変わらないというわけだ。

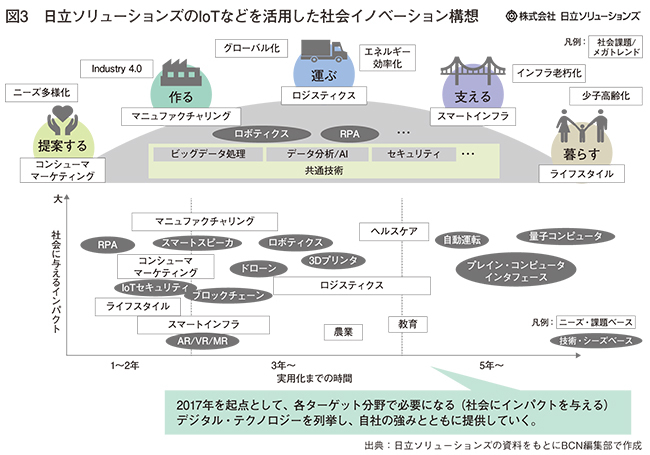

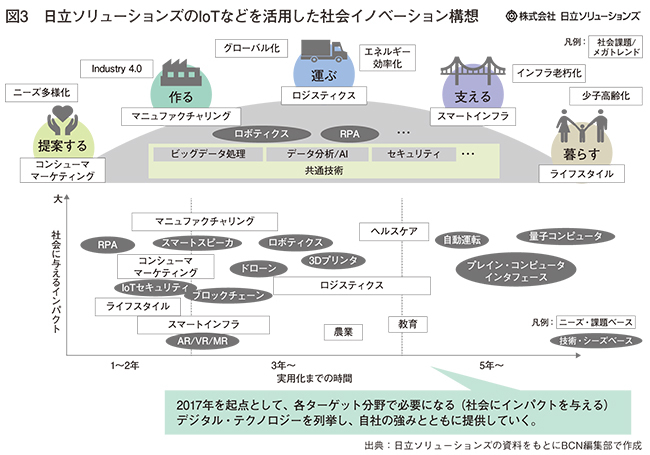

日立製作所内で初めて、CLO(Chief Lumada Officer)の称号を得たHisolの社会イノベーションシステム事業部の髙橋明男・副事業部長兼Lumada企画推進室副室長は、こう指摘する。「将来的に従来型のSIは減ることが予想される。当社のような大手SIerでも、ものづくり企業からコトづくりをするベンダーに変革することが求められる。当社は『デジタルビジネスのサポーター』になれるようにする」。同社では現在、主に製造業などの「マニファチャリング」領域でIoTを提案しているが、ロジスティクスやスマートインフラ、ライフスタイルなど、社会の全領域で、IoTやAIなどを活用したデジタルビジネスの拡大構想を描いている(図3)。

Hisolは、日立製作所のIoTプラットフォーム「Lumada(ルマーダ)」の一部を利用し、自社のIoT開発で使う共通基盤を構築した。この基盤を使って顧客に提案し、収益を上げる戦略だが、「基盤があっても、新しいビジネスができるとは限らない」(柚山部長)と、15~16年度の2年間は、既存顧客を中心にPoCを50社以上に実施した。開発コストは、PoCによって顧客負担か共同開発など、さまざまな形で行っている。「IoTは、道具の一部であるが、顧客が抱える課題の発見や、当社と一緒にコンセプトの仮設づくりをして、IoTやAI、ビッグデータの解析で何ができるか議論してきた」(同)と、新たなビジネスモデルづくりに地道な活動をする。

都築電気は、都築電産と合併したことで、エッジ領域とSI領域の両担当者で顧客開拓をしている。従来は、産業向けのエッジ系と情報系の営業が別々に動いていたが、現在主にエッジ系の顧客に対し、付加提案を積極化している。その成果として例えば、昨年12月には、トヨタ自動車と連携しリハビリテーション支援ロボット「ウェルウォークWW-1000」向けに、リハビリデータをクラウド上で自動収集・配信する製品の提供を開始した。IoTビジネス推進室の佐藤徹至室長は、「産業系の顧客は数多くある。この顧客に当社のエッジ、通信、情報系のソリューションを提供することで、IoTビジネスを拡大する」と、エッジ・デバイスのものづくりから、データを収集・分析する情報系のシステム開発まで、トータルで提供できるのが強みであり、差異化できるビジネスモデルであるという。

佐藤室長は、「現在は、データを取得して分析したり予測するまでだが、将来的には機器の自動化や自律制御ができるまでにしたい」と、IoTを構築していくなかで次のビジネスを描く。 NSWも、IoTビジネスで従来型のSIからの脱却を図っている。同社の竹村部長は、「顧客が、自社以外の企業を巻き込んでいる」と、業務アプリのような内向きのシステムでなく、他社と連携した枠組みをつくる動きがエンドユーザー側で進んでいるという。その際に「スクラッチ開発や従来型のSIでは、とても構築できない」(同)と、IoT開発の変化を捉えている。

例えば、16年には、堀場製作所の医療用機器向け保守サービス支援システムに、NSWの「Toami」が採用された。このシステムは、フクダ電子の新メンテナンスプログラムとして提供を開始した。装置から取得したデータを「Toami」で可視化し、機器制御やデータ分析に活用している。堀場が自社で機器を納入し、自社で保守・メンテするモデルからの転換に際し、NSWの提案や基盤の有用性が採用された形だ。

Hisolは、何かしらのKPI(重要業績評価指標)を設定し、IoTを構築したことによる成果をもとに対価をもらう「成果報酬型」の収益モデルを検討中だ。髙橋副事業部長は、「5年後には、この方式が大半を占めるようにしたい」と、大胆なビジネス転換をねらっている。

第1章 Preface

IoTでGDP33兆円押し上げ

SIerが企業にIoTのシステムを提供して収益を上げるには、従来のSIの手法から脱却する必要がある。基幹システムなどのSIは、案件創出から要件定義、設計、開発、テスト、実装などを経て本稼働(納品)に至る。IoT開発の場合は、本番稼働前にPoC(Proof of Concept=概念実証)などを繰り返し、顧客で必要とされるであろう(顧客側でも未知の)データを確実に収集・分析できるかを検証することが重要になる。従来のSIは、ほとんどの場合、一旦設計すれば本番稼働まで開発が続く。業務アプリをクラウドで提供する場合も、回収方法がイニシャル(初期投資)か月額課金(サブスクリプション)かの違いはあれ、稼働までの流れは一緒だ。 一方、IoT開発では、PoCを施し結果が芳しくなく本番稼働まで至らないケースが少なくない。PoCの価格相場は、100~500万円程度だが、ここで儲けてもSIerの本望でない。日本システムウエア(NSW)と日立ソリューションズ(Hisol)は、顧客の投資力や本番稼働以降の状況に応じ、PoCを減額することすらある。究極、IoT開発は、本番稼働後の「成果に準じて対価を得る」方式だ。IoTを構築することで、データを収集・蓄積・可視化でき、次の段階で予測や効率化、ビジネスモデルの展開へと活用方法が変遷し企業活動への貢献が高まる。

総務省の「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究」(図1)によれば、IoTや人工知能(AI)などの投資拡大で実質GDP(国内総生産)のベースシナリオに比べ、2020年度で約33.1兆円を押し上げると予測。日本経済の成長に向けてIoTなどの提供拡大は、待ったなしの状況にあり、SIerの責務も増している。

第2章 Technorogy

PoCを繰り返すエッジ力が課題

SIerのなかでも、専用デバイスや組み込み・制御開発と合わせ、受託ソフトウェア開発やハードウェアを加えたSIをトータルに提供するベンダーほど、IoTの取り組みが早いようだ。景気低迷の影響を経て、製造業など生産現場の海外移転や国内メーカーの衰退などで、デバイスや組込み・制御の需要が減少。一方で「IoT」という方式が登場する前(IoTの名称が普及する前)に、機器間通信のM2M(Machine to Machine)という方式が登場した。これらベンダーは、デバイスとSIの強みを生かし、新たな価値が提供できると、M2Mに目を向けデバイス間をつなぎ、データでビジネスする方向へ転換した。

NSWはそんな1社だ。2011年頃からM2M案件を手がけ始めていた。例えば、電話番号で開閉を認証するコインロッカーの遠隔管理や、センサを活用した自動販売機の管理などがそれだ。しかし、「M2M案件は、スクラッチ開発には向くが、クラウドなどを利用したIoTで必要になるサービスモデルには適さない」と、ITソリューション事業本部の竹村大助・ビジネスイノベーション事業部長兼M2M/IoTビジネス部長は、従来の同社で手がけていたSI案件と本質が変わらないことに疑問をもったという。

そのため、13年5月には、米ThingWorx(現PTC)のクラウド型IoT基盤をローカライズし、自社のM2M/IoTクラウドプラットフォーム「Toami(トアミ)」(図2)をリリースした。Toamiは、通信機器などのIoTゲートウェイやコントローラに同基盤専用アプリを組み込むことで、IoTクラウドとのセキュアな双方向通信が実装できるほか、イベント駆動型の処理エンジンでリアルタイム処理が可能。本番稼働後の顧客との関係性強化や収益モデルを築く重要な基盤となり、IoT事業が急成長している。

NSWはToami案件で、本番稼働しただけで80社に導入した。竹村部長は、「IoTはスモールスタートが前提だ。PoCを繰り返し、PDCAを回しながら本番環境へ移行する」と、つくり方が従来のSIと根本的に違うという。IoT開発で、PoCの段階が重要であることはSIerであれば理解しているはずだ。PoCを成功に導くためにはまず、どういうセンサをどこに設置し、多くのセンサをどんな通信でつなぎ、どんなデータを取得すれば、価値を生むデータになるのか。

そのためには、センサなどのエッジ部分の技術力が問われる。都築電気は、12年2月に電子デバイスや電子機器製品、生産・技術サービス事業に豊富な知見がある都築電産を合併し、エッジとSIを融合する領域に本格参入した。同社の江森勲社長は、「これからは『センサ戦争』の時代に突入する」と予測。同社のエンジニアリング・ソリューション統括部の大桃幸治・統括部長兼ソリューション技術部長も、「ファクトリー・オートメーション(FA)のデータをクラウドやITシステムに上げる用のデータに一次処理したり、生産現場などの現場に近い場所でデータの管理、処理、フィードバックしてリアルタイムで業務効率化などをするデータをつくるには、エッジコンピューティングの技術力が必須だ」と、同社は半導体チップやマイコンソフト開発など、エッジ・デバイスのノウハウや経験を生かし、この戦争を戦い抜く覚悟だ。

都築電気は、旧都築電産時代を含め、車やエアコン、炊飯器などのメーカーに対し、生産商材にマイコンなどを多く提供している。同社は、「半導体やデバイス、センサなどをマルチベンダーで対応できるのが強み」(大桃部長)であることから、最近では、顧客からセンサのログデータを活用する案件が舞い込むケースが増えた。NSWによれば、「IoT導入者数の倍以上はPoCをしている」(竹村部長)と、本番環境へ移行する難しさを語るが、エッジの技術力が短納期につながることは間違いない。

「IoTはITとOTをつなぐ架け橋」という成長戦略を掲げる日立製作所のSI子会社、Hisolも、SIerがIoTを提供するうえで、センサ・デバイス、エッジなどの「OT」領域の技術に課題を感じている。社会イノベーションシステム事業部の柚山知之・新事業推進部兼Lumada企画推進室部長は、「ITの領域と異なり、OTの部分はきれいにレイヤが分かれてなく、技術習得に時間がかかる」からだ。エッジ領域に技術的な裏づけがない中堅規模以下のSIerがIoTをビジネス化するうえで、エッジ領域を1社で賄うことには課題がありそうだ。

第3章 BusinessModel

IoTは成果に準じ対価得る

SIerの多くが、IoTのシステム開発を手がけ始めている。しかし、IoT事業で先行するSIerには、「IoTが従来型のSIと変わらない」と、ビジネスモデルが同じだと感じ始めている。センサ・デバイスをはじめ、データを取得する通信機器、蓄積するストレージなどのハードウェアを収め、本番稼働したら保守で稼ぐ。場合によっては、データを可視化しレポートを出すためのアプリなどを人月単価でスクラッチ開発する。イニシャル型で収益を得るモデルと変わらないというわけだ。日立製作所内で初めて、CLO(Chief Lumada Officer)の称号を得たHisolの社会イノベーションシステム事業部の髙橋明男・副事業部長兼Lumada企画推進室副室長は、こう指摘する。「将来的に従来型のSIは減ることが予想される。当社のような大手SIerでも、ものづくり企業からコトづくりをするベンダーに変革することが求められる。当社は『デジタルビジネスのサポーター』になれるようにする」。同社では現在、主に製造業などの「マニファチャリング」領域でIoTを提案しているが、ロジスティクスやスマートインフラ、ライフスタイルなど、社会の全領域で、IoTやAIなどを活用したデジタルビジネスの拡大構想を描いている(図3)。

Hisolは、日立製作所のIoTプラットフォーム「Lumada(ルマーダ)」の一部を利用し、自社のIoT開発で使う共通基盤を構築した。この基盤を使って顧客に提案し、収益を上げる戦略だが、「基盤があっても、新しいビジネスができるとは限らない」(柚山部長)と、15~16年度の2年間は、既存顧客を中心にPoCを50社以上に実施した。開発コストは、PoCによって顧客負担か共同開発など、さまざまな形で行っている。「IoTは、道具の一部であるが、顧客が抱える課題の発見や、当社と一緒にコンセプトの仮設づくりをして、IoTやAI、ビッグデータの解析で何ができるか議論してきた」(同)と、新たなビジネスモデルづくりに地道な活動をする。

都築電気は、都築電産と合併したことで、エッジ領域とSI領域の両担当者で顧客開拓をしている。従来は、産業向けのエッジ系と情報系の営業が別々に動いていたが、現在主にエッジ系の顧客に対し、付加提案を積極化している。その成果として例えば、昨年12月には、トヨタ自動車と連携しリハビリテーション支援ロボット「ウェルウォークWW-1000」向けに、リハビリデータをクラウド上で自動収集・配信する製品の提供を開始した。IoTビジネス推進室の佐藤徹至室長は、「産業系の顧客は数多くある。この顧客に当社のエッジ、通信、情報系のソリューションを提供することで、IoTビジネスを拡大する」と、エッジ・デバイスのものづくりから、データを収集・分析する情報系のシステム開発まで、トータルで提供できるのが強みであり、差異化できるビジネスモデルであるという。

佐藤室長は、「現在は、データを取得して分析したり予測するまでだが、将来的には機器の自動化や自律制御ができるまでにしたい」と、IoTを構築していくなかで次のビジネスを描く。 NSWも、IoTビジネスで従来型のSIからの脱却を図っている。同社の竹村部長は、「顧客が、自社以外の企業を巻き込んでいる」と、業務アプリのような内向きのシステムでなく、他社と連携した枠組みをつくる動きがエンドユーザー側で進んでいるという。その際に「スクラッチ開発や従来型のSIでは、とても構築できない」(同)と、IoT開発の変化を捉えている。

例えば、16年には、堀場製作所の医療用機器向け保守サービス支援システムに、NSWの「Toami」が採用された。このシステムは、フクダ電子の新メンテナンスプログラムとして提供を開始した。装置から取得したデータを「Toami」で可視化し、機器制御やデータ分析に活用している。堀場が自社で機器を納入し、自社で保守・メンテするモデルからの転換に際し、NSWの提案や基盤の有用性が採用された形だ。

Hisolは、何かしらのKPI(重要業績評価指標)を設定し、IoTを構築したことによる成果をもとに対価をもらう「成果報酬型」の収益モデルを検討中だ。髙橋副事業部長は、「5年後には、この方式が大半を占めるようにしたい」と、大胆なビジネス転換をねらっている。

システムインテグレータ(SIer)の多くが、次のビジネスとしてIoT(Internet of Things)事業を拡大している。従来のシステムインテグレーション(SI)とは、提供方法から導入する商材やソフトウェア、サービスモデルまで異なる。そのため、技術習得や人材育成、センサといったメーカーとの「共創」を拡大するなど、実利を上げるための課題は多い。エッジ系とSI系の両面をもつSIer3社に取材し、IoTで儲ける方法を考察する。(取材・文/谷畑良胤)

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…