Special Feature

大手外資系ベンダー日本法人トップが語る市場のいま トッププレイヤーの変化に刮目せよ!

2017/02/01 09:00

週刊BCN 2017年01月23日vol.1662掲載

Special Interview 2 SAPジャパン 福田 譲社長 0から1を生み出すビジネスが本格化 イノベーションに必要なのはフレームワーク

●ERPビジネスも二桁成長――SAPジャパンとしての2016年12月期の手応えは?

――新しい方向とは、ERP頼りからの脱却ということか。

福田 当社のビジネスは大きく二つの領域に多様化している。一つは、従来のERPビジネスだが、ここも16年は二桁成長している。SAPがグローバルで44年、日本で24年やってきた、日本流でいう業務の「カイゼン」を支援するビジネスは、これはこれでますます磨きがかかってきている。日本企業は、欧米のように基幹系システムがビシッと整備されていたり、グローバルで基幹系の仕組みが統合されたという状況にはまだない。だからこそ、固定電話回線が引かれなかった国でいきなり携帯電話が普及したのと同じように、スキップジェネレーションができる。SAPはデジタル時代の基幹業務のあり方を次世代ERPスイートの「S/4HANA」で表現しているわけだが、既存のお客様がデジタル時代のあるべきかたちに進化するのをお手伝いするのはもちろん、まだまだ企業の根幹、足腰の部分に関する投資がこれからだというお客様にもお役に立てると思っている。つまり、従来のビジネスですら、世の中の技術動向などが大きく変わったことに対応し、質の転換や新しい方向性への踏みだしができたということだ。

――二つめの領域は?

福田 0を1にするビジネス、つまりはイノベーションだ。これが本格的に立ち上がったのが16年だといえる。日本のお客様も、世界に通用するイノベーションをどのように起こせばいいのかに経営レベルでフォーカスし始めている。SAPは(イノベーションを実現するプロセスとしての)「デザイン思考」(の浸透・普及)に相当注力していて、これにもとづいた新しいデジタル時代のビジネスモデルやサービスづくりの取り組みを、相当な数の日本のお客様とやった。結果として、かなり多くのイノベーションの種をつくることができた。

●SAPのポジションは独自のもの

――イノベーションの種とは具体的にどのようなものか。

福田 まだまだ公開できないものも多いが、例えば、SAPとNTTグループはグローバルレベルでの協業を強化して共同イノベーションに取り組み、成果が出始めている。NTTは東レと共同で、心拍数などの生体情報を取得できる機能素材「hitoe」を開発しており、これとSAPの自動車挙動データ収集分析アプリケーション「CTS(Connected Transportation Safety)」を組み合わせたソリューションを共同開発した。16年1月に軽井沢で起きたバス事故をきっかけとして、事故を未然に防いだり、効率的な運行をするためのサポートを行うソリューションの実現を目指したものだ。大変痛ましい事故だったが、公共交通機関が世界最高レベルの正確性と安全性を誇る日本だからこそ、こうした事故を二度と起こさないようにという問題意識の下、1年も経たずにサービスがかたちになった。17年には世界展開していく。日本が誇るべきものをいかにクイックに世界で通用するサービスにして世に出していくかというのが、このビジネスの本質だ。

――0を1にするビジネスに重点を移していくのか。

福田 この世の中に企業がある限り、基幹系のコアなビジネスは相当な規模で存在し続ける。いまもこれからも、大変重要な領域としてしっかりやっていくし、イノベーションしていく。ただ、これはいわば効率を7から10に上げようとするような取り組みであり、0から1を生み出す動きとはでは、使う筋肉が違う。その両方を兼ね備え、どちらのソリューションも共通のプラットフォームから提供できるというケイパビリティをSAPは身につけつつある。つまり、ITの定常コストをいかに下げてイノベーションのコストを増やすかという課題を考えたとき、私たちは両方にリーチできる非常に稀なポジションを取っているといえるだろう。

――イノベーションの種が出てきたという話だったが、遅れているといわれる日本市場のデジタル変革やイノベーションは、グローバルの先頭集団との差を縮めつつあるのか。

福田 いまの時点では全然縮まっていない。かなり離されているといっていい。日本の経営層にも、ITをビジネスそのものに取り込むことがデジタル時代の勝敗を分けるという考え方はかなり浸透しつつあるが、インベンション(発明)とイノベーションを混同しているきらいがあるのは課題だ。イノベーションとは、クリエイティブな人のひらめきによるものではない。既知のものを結びつけて新しい価値を創出するフレームワークの実践こそが必要なのだ。

もともとSAPは、業務を可視化し、暗黙知を形式知化して因数分解し、業種別、業務別に整理整頓したうえでパッケージとして組むということを生業にしてきた。イノベーションについても同じで、そのプロセスを分解して、何をどうしたらイノベーションが起こせるのかというパターンをわれわれは蓄積している。その基本的な考え方となるのがデザイン思考だし、業種別にいま世の中を変えつつあるルールとか重要なことを「デジタルトランスフォーメーション・フレームワーク」として整理整頓している。こうした当社の知見を使って、日本のお客様と一緒にイノベーションを意図して起こしていくことが現実に可能であるという手応えはある。

世界の先進事例も、最初に出てきたものは真新しさがあったが、だいぶパターン化されてきているのは確かで、思ったほど遠くに行っているわけでもないというのが率直な感想。日本の強みを生かして一気に追い抜いたり、独自のポジションをつくりあげるチャンスは十分にあり、決して悲観する状況ではない。

――そのチャンスをつかむためには何が必要か。

福田 個人のレベルで世界に通用する人材になるという意識が、日本人全体にもっともっと必要だと思う。私自身にしても、例えばアジア太平洋地域に属する五つのリージョンを現時点で統括できるかといったら自信がない。SAPジャパンもそうだし、お客様、パートナーも同じだが、個人個人の力にはまだまだ相当な伸びしろがある。それこそが、企業にとっての成長の余地でもある。

●SMB市場の伸びしろを再認識

――7から10のビジネスと、0から1のビジネス、両方のプラットフォームとなるHANAの状況は?

福田 まず、HANAを含むプロダクトは基本的に全ラインが伸びていて、S/4HANA、フロント系のSaaSやHCPはとくに急成長している。HANAも堅調だが、すでに急成長というフェーズは過ぎている。相当な規模感をもった事業になっているし、利用用途もかなり多様化している。

――HANA2も発表したが、それで急伸するわけではない?

福田 そういうことではない。HANA2の「2」というのはiPhoneに付けられた番号のようなもので、SAPが長きに渡ってHANAにコミットしていくという意志の表れだと思ってもらえばいい。HANAは、いままで存在した制約事項を解き放つ技術であり、例えばインサートオンリーなのでデータベースロックが発生せず、MRP(資材所要量計画)を日中に回すこともできるようになる。製造業では、これだけでも相当なキャッシュが浮く可能性がある。従来、どれだけコンピュータが速く回ってもできなかった情報処理を新しい機構で実現し、それをビジネスのバリューに換えていくことができるようになった。もはやイノベーションがないと思われていた会計処理とか、生産管理のあり方もこれから激変するだろう。それを支えているイノベーションの源がHANAなのだ。一気に日本企業の世界競争力を上げる可能性を秘めたソリューションだと思っているので、本当に気合いを入れてやっている。

――SMB向けのビジネスにも近年注力している印象だ。

福田 まだまだSAPにとっての伸びしろは相当大きく、実際に人員も増強し、大変強化している領域といえる。「Business One」という松竹梅でいうと梅にあたるERPがあるが、とくに16年は、このクラウドバージョンを出したことで明らかに風向きが変わった。年商10億円のお客様に初期導入費用40万円で使っていただく例も出てきた。グローバルビジネスに真剣な中小企業は、アドオンなどにこだわることなく、すでにあるものを本当に上手く使って、グローバルビジネスをクラウドで完結させている。これはわれわれも勉強させていただいた。普及の壁だったコストの問題を乗り越え、幅広いお客様に当社のソリューションを使っていただける可能性が出てきて、SMB市場は非常にこれからが楽しみだ。

――ERPビジネスに携わってきた既存のSIパートナーなどはSAPの戦略の変化についてきているのか。また、彼らとは今後どうつきあっていくのか。

福田 現状については、われわれもパートナーも、それぞれにチャレンジしなければならないタイミングだとしかいえない。NTTグループとの協業が象徴的だが、お客様の変化をしっかり捉え、スピード感をもって行動できる、志を同じにするパートナーとしっかり連携していきたいということに尽きる。むしろ、お客様がそういうパートナーしか選ばない時代になっていくと思う。

一方で、さまざまなテックイベントを開いたり、最先端のITに触れることができ、新しいサービスを創出する場として活用できるオープンなスペースを設置したり、スタートアップの支援を行ったりといった活動も積極的に展開している。従来とは質の異なる、より幅広いプレイヤーが参加できるエコシステムの形成にも取り組んでいる。

Attention Dell EMC 日本法人のかたちはどうなる? ビジネスの統合は進行中

2015年10月、デルはEMCを670億ドルで買収すると発表し、その約1年後、16年9月に買収が完了。売上高740億ドル、従業員数14万人という、世界最大の非上場総合ITベンダー「デルテクノロジーズ」が誕生したのは記憶に新しい。実際にはデルテクノロジーズは持ち株会社で、傘下に事業会社としてのデルを新たに設立し、PCや周辺機器などのクライアント・ソリューションはそのままデルブランドで、EMC本体の事業やデルのサーバー、ネットワーク機器といったエンタープライズIT事業は「Dell EMC」という新ブランドで展開していくことになった。なお、旧デル、旧EMC傘下のVMware、Pivotal、RSA、SecureWorks、Virtustreamといった企業は、個別の企業として事業を継続する。ただし、日本法人はまだ統合されておらず、デル、EMCジャパンが存続している状態だ。法人としての形態は、現在「検討中」だが、両社事業をどんな組織で継続していくかについては、サポート体制も含めてほぼ固まっているという。デルの平手智行社長は、「Dell EMCブランドのエンタープライズ製品、それからクライアント製品、サービス事業と、大きく三つに事業部を分類する。さらに、Go to Market活動の主体については、大手のお客様、大手から中堅のお客様、中堅のお客様からコンシューマと、三つの組織に両社で綺麗に整理整頓する。お客様からみてわかりやすい、網羅性の高いサービス体制を構築しているところだ」としている。

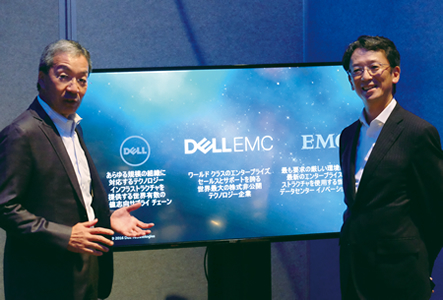

デルの平手智行社長(左)と、EMCジャパンの大塚俊彦社長

また、EMCジャパンの大塚俊彦社長も、「お客様やパートナーに対して、継続性を担保したうえでこれまで以上の価値を提供していくことが最も重要だと思っているので、お客様対応、製品のサポートやサービスの体系、そしてパートナープログラムも、しっかり整理・統合していく」とコメントしている。お互いのパートナー資産をスムーズに統合し、販路拡大という側面でもシナジーを出せるかどうかは大きなポイントになりそうだ。

米デルテクノロジーズのマイケル・デル会長兼CEOは、同社を「顧客にとって最も信頼でき、一緒にデジタルの将来を構築していくパートナーになるテクノロジー企業」と位置づけているが、そのための重要なピースとなるグループ企業やソリューションには、日本で本格的なビジネスの立ち上げに至っていないものもある。基幹系システムのワークロードに最適化したIaaSを提供するVirtustreamや、デルが2010年に買収したインテグレーション機能特化型PaaSの「Boomi」などはその代表例だが、これらについては、「きちんとしたサポート体制を構築できなければ、お客様に提供すべきではない」(デル・平手社長)とのことで、日本での本格展開が実現したとしても、かなり先になりそうだ。

デジタル変革の時代の到来は、ITベンダー側のビジネスモデルの変化も促している。そうした流れを牽引する大手外資系ベンダー日本法人トップの言葉を通して、国内IT市場の現在と行く末を展望する。(取材・文/本多和幸)

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…